Perto de minha casa havia uma linha de trem. Hoje foi tudo

destruído e algumas partes ocupadas por barracos, virando uma comprida favela em forma de

charuto. Dizem que vão construir um metrô nesse espaço, mas acho que vou morrer

sem ver, quem sabe meus netos. Mas quando criança nós usávamos esse trem para

nos locomover de verdade. Eram trens como os dos filmes do velho oeste, revestidos

de madeira, bancos que virava o encosto e com aquela varandinha entre os

vagões, onde, nos filmes, os bandidos subiam, vindo dos cavalos a galope. Uma vez

nós fomos a uma localidade e eu e a molecada vínhamos pendurados nas escadas

dessa citada sacada, aproveitando a vista e o ar fresco. Eu passava o pé na

vegetação que passava rente ao trem, era divertido. Estava eu nessa

brincadeira quando alguém me chamou e eu me virei para atender, quando vi

passar colado ao trem uma mureta de concreto duma ponte enorme. Se eu não tivesse sido

chamada teria “chutado” aquele concreto, ocultado pelo mato e talvez até caído

do trem. Depois do susto parei com a brincadeira e pouco tempo depois veio uma

pessoa carregada do vagão que estava atrás do meu e perguntei: “que houve?” E

ele respondeu, “chutei a mureta duma ponte”. Coitado, quebrou o pé (como diz o

ditado, “antes ele do que eu” hehe). Mas a história de hoje é sobre as caronas

que pegávamos nesse velho trem. Como já contei, meu pai era pastor e sempre

estávamos na igreja, fazendo bagunça, claro, e esse trem passava em frente da

onde ficávamos e onde havia uma estação. Havia um horário à noite, por volta das 20

horas, e sempre íamos pegar uma carona nele. Na verdade nem era carona, o que fazíamos era ficar agarrados

nos estribos, pendurados e quando a velocidade ia aumentando nós soltávamos. Coisa boba de

crianças, que adorávamos fazer. Um dia fui eu estava na minha carona, mas outros

moleques estavam agarrados com eu não me deram condições de soltar a tempo e o trem foi

aumentando a velocidade, ficando então impossível pular, quando fui agarrado

pelos colarinhos e puxado para dentro do trem: era o fiscal. Fiscal era como um

cobrador. Tinha um alicate na mão e ia furando as passagens dos pagantes e ele

falou: “passagem”. Que passagem? Não tinha passagem nenhuma, então ele disse, “então

vamos para a estação terminal e vai ser levado para o Juizado de Menores”.

Juizado de Menores era o nosso terror. Nossa mãe dizia que eles arrancavam as unhas

das crianças com alicates, batiam, sufocavam e torturavam. Tinha pavor de

passar em frente a um e lá estava eu sendo levado pro "inferno", pensei eu. O

homem rude não me largava, sentamos e ele continuava me segurando firmemente,

até que o trem parou na próxima estação. Quando o trem começou a se mover eu

falei para ele: “posso ir ao banheiro fazer xixi?” e ele respondeu, “certo, mas

vou com você” e veio me seguindo e ficou me olhando pela porta aberta. Os

banheiros de trem dessa época eram interessantes, na verdade era um vaso

sanitário com um buraco embaixo e os números 1 e 2 caiam direto na linha férrea

(estranho, não? Ainda bem que o mundo evoluiu). Mas voltando, o trem se movia e

vi a janela do banheiro aberta, não pensei duas vezes, me joguei pela janela,

saltando do trem em movimento e já caí com as pernas correndo (igual a dos

personagens dos desenhos animado). Quando bati no chão já saí correndo como um

desesperado e me afastando rapidamente do trem (o que o medo não faz, me joguei

de uns 3 metros de altura e caí em pé e já correndo!). Já longe olhei para o trem

e vi o cobrador fazendo sinais “educados” para mim e me “elogiando” com lindas imprecações. Nunca mais

peguei carona. Voltei à pé e fui recebido como “amor e carinho” pela molecada.

Naquela época não tinha esse negócio de bullying, respeito, e mundo

politicamente correto: o pau cantava mesmo. A molecada me descascou, sofri.

Meus filhos têm curiosidade de conhecer as histórias que meu pai contava e eu tento contar uma ou outra, mas percebo que não é a mesma coisa. Assim, a pedidos, resolvi registrar algumas situações vividas nesse meio século de vida. Quem sabe um dos meus netos não queiram conhecer, né?

30 novembro 2011

24 novembro 2011

Short Story XVII - Coleções

Bem, nessas histórias comemorativas do meu meio século de vida, não

poderia deixar de contar uma faceta dos meus tempos de infância: coleções.

Quando moleque eu tinha coleção de tudo, hoje quase não vemos mais esse hábito

junto às crianças, comum na era sem TV, sem Games, sem Internet, sem Facebook, sem MSN

etc. Começarei pela mais nobre das minhas coleções: Selos. Ainda tenho uma

grande coleção de selos e daqui a uns 200 anos vão valer uma grana (meus tataranetos

quem dirão). Era dura a minha vida de colecionador de selos, porque muitos deles

precisavam ser comprados. Para quem não é do ramo vou explicar. Existem dois

tipos de selos, os comemorativos e os ordinários. Os ordinários são aqueles

apenas com um valor impresso e servem mesmo para enviar cartas, de pouco valor para se colecionar,

e os comemorativos, como diz o nome, era para comemorar ou lembrar alguém ou um fato histórico e esses podem valer mais, se for raro. Tenho coleções

completas de selos de vários anos, sempre uma unidade de cada, que eu comprava

na agência filatélica dos correios em Niterói. O correto é colecionar o que é chamado quadra, ou quatro selos agrupados, mas eu só podia comprar um e olhe

lá (tinha uns que eram muito, muito caros para mim). Eu também tinha coleção de tampas

metálicas de garrafa de refrigerante (hoje quase não tem tampa assim). Eram

tampas de metal com figuras estampadas na parte de dentro e que iam para um

álbum até ser completado. Também colecionava figurinhas de chicletes, que também

tinha um álbum com muitas páginas, muito legal, e tinha as coleções que só eu

tinha, como a de lápis, isso mesmo, lápis. Cheguei a ter mais de 200 tipos

diferentes de lápis. Colecionava borrachas escolares, essas eram mais raras, coleção de

perfumes, na verdade vidros vazios de perfumes, coleção de cartões postais

(tinha uma pilha enorme), coleção de moedas antigas (no passado a série de

moedas duravam uns três anos, assim era fácil ter moedas do Brasil “antigas”:

Réis, Cruzeiro, Cruzeiro Novo, etc), coleção de papéis de carta, coleção de

bolas de gude (as coloridas chamávamos de “corinho”, seriam hoje os olhos de

gatos), fichas de ônibus (as passagens tinham diversos valores, de acordo com o

percurso, e eram dadas como recibo fichas de plástico coloridas que nós desviávamos dos ônibus), gibis (como

eu gostava! Comprava usado na feira, pois eram mais baratos), chaveiros, palitos de picolés (catávamos na rua e fazíamos esculturas com eles), caixinhas de fósforos e por fim meus

“preciosos”, os mais queridos, meus álbuns de figurinhas. Completeis alguns, entre eles dois especiais,

Ciências, que era um álbum cultural, com as grandes descobertas da ciência da

época (eu o tenho até hoje, um pouco carcomidos por cupins). Era um álbum educativo,

com fotos ou desenhos e a descrição de cada uma (muito legal) e por fim o meu álbum de figurinhas da Disney. Esse eu sempre cuidei com um carinho todo especial,

afinal quando os completei ainda estudava no Tarcísio Bueno! O álbum da Disney,

como todos, tinha um mercado paralelo de venda e troca de figurinha e tinha a

mais difícil de todas: a Baleia, do filme Pinóquio. Um dia comprei um saquinho

(não podia comprar muitos, ok?) e quando abri veio três figurinhas repetidas,

uma saco, certo? Não, eram três baleias num saquinho só! Fiquei rico

revendendo-as. O tempo passou e a minha cunhada pediu emprestado meu álbum da Disney e

meu coração desmoronou. O tempo foi passando, passando e nada dela devolver e

por fim desisti, afinal já haviam se passado 10 anos! Um

dia eu fui à casa do meu sogro e para minha surpresa ela devolveu meu querido

álbum e intacto! Foi o melhor dia da minha vida de colecionador. Hoje não

empresto mais, não adianta pedir, no máximo olhar, e na minha mão (hehe).

21 novembro 2011

Short Story XVI - Pedrinhas

Quando moleque vivíamos na casa dos amigos, éramos aquelas

crianças chatas, inconvenientes, que todos evitam e falam mal, davam um dedinho e a gente pegava o braço todo, mas fazer o que? Nossa casa não tinha nada! (Éramos

8 + os pais + as avós, numa casa de dois quartos. Depois ela cresceu, mas

quando moleques era dessa forma). Assim só restava a rua e casa dos outros, éramos

chamados televizinhos (imagine porque, né? Isso mesmo, não tínhamos TV,

nunca tivemos. Minha primeira TV foi quando eu me casei). Alguns vizinhos eram

legais e deixavam a gente assistir um pouquinho de TV, abrindo até a janela, e

nós ficávamos pendurados nela ou em cima dos muros. Outros fechavam portas e janelas na

nossa cara, ou escondiam que tinham TV (eu até entendo, ninguém merecia

“aquilo”). Um dia estava na casa de um desses coitados e fui convidado a fazer uma pesca de arrastão na Praia das Pedrinhas, que

ficava “próximo” da casa dele (na verdade uns três quilômetros, que fazíamos

andando com o arrastão nas costas e mais três para voltar). Como o nome diz,

essa praia tinha muitas e muitas pedrinhas que cortavam os nossos pés, mas

praia de areia mesmo era muito pouca, bastava entrar um pouco na água e

encontrávamos lama, muita lama, mas isso não importava, nós queríamos pegar uns siris ou, quem

sabe, uns camarões para saborear naquele nublado dia (diziam que nos dias assim

dava mais). Fizemos diversos arrastos, mas a maré não estava pra peixe, ou

siri, ou camarão, até que conseguimos pegar um caranguejo azul enorme. Meu

amigo, na ânsia de não perdê-lo, visto ser o único conseguido até aquele

momento, meteu a mão nele. Pra que! O danado agarrou no dedão da sua mão e não

soltava de jeito nenhum, o sangue saía borbulhando do seu dedo, mas o bicho não

abria a garra. Tivemos de quebra-la com uma pedra para pode liberta-lo. Eu tinha uns doze anos, ambicioso e acreditava que poderia haver algo além

daquele siri azul naquelas “límpidas” águas daquela praia bem ao fundo da

Baía da Guanabara e continuamos arrastando. Distraídos fomos indo cada vez pra

dentro da água, quando a maré começou a encher e não nos apercebermos. De

repente eu tinha água até o nariz e lama até o joelho; atolado pela lama não

conseguia sair para respirar. Lutava bravamente, tentando escapar dos dois

inimigos, quando me agarrei à madeira do arrastão, usando-o como alavanca e consegui

desatolar uma perna, aí mergulhei e usei a perna solta deitada como base no fundo do mar para

desatolar a segunda perna e assim conseguir tirar a cabeça para fora da água e

pegar um pouco de ar. Foi brabo, mas consegui sair daquele atoleiro molhado e

sem nada.

18 novembro 2011

Short Story XV - Gasolina

Como dizia minha mãe, vivíamos “soltos pelos pastos” (era

assim que ser referia à forma como fomos criados, ou seja, na rua). Lembro

muito dos seus gritos nos chamando lá de casa: "Lieeeeziooo”, “Lieeeeeelllllllll”, “Dileeeeeiiiiii”, para voltarmos para casa (o grito ia longe, parecia uma araponga)

e era assim que éramos chamados, ou nos chamávamos, pois, apesar do nome de todos os 8

filhos começarem com a letra “E”’, não pronunciávamos essa letra (que ironia,

não?), era: Dilane, Dilei, Liel, Liézio, Lezer, Deí etc. Nosso parque de

diversões era a rua e sempre tínhamos muita coisa pra fazer nela. Eram muitas as

brincadeiras, como: Pique (todos conhecem), com suas diversas variações, “pique

tá”, “pique ajuda”, “pique alto”, “pique baixo”, “pique cola” etc; garrafão,

esse vou ter de explicar um pouco. Garrafão, como o nome diz, era uma imensa vasilha,

tipo uma garrafa gigante, que desenhávamos na rua de barro. Era desenhado com

os pés, raspando-o no chão, ou riscado com uma vara. Era tipo um pique, só que

acontecia em volta dessa figura desenhada. As regras eram: um escolhido tinha de pegar os incautos, ou os mais arrojados,

e quando pego ou cometesse alguma infração, era espancado até conseguir

alcançar um ponto definido previamente (normalmente bem longe pra apanhar

muito). Era possível entrar e sair do garrafão, mas somente pela boca, porém os

perseguidos podiam sair pelo fundo do garrafão (num pé só), o perseguidor, não. Os

perseguidos podiam “cortar” de um lado ao outro dessa figura, só que de novo apenas com um pé (pépé, como chamávamos). Se colocasse os dois pés ou mesmo tocasse o chão, pisar na linha, ou ser pego, o pau cantava até conseguir alcançar o

ponto definido, agora devidamente dificultado pelos demais para apanhar mais,

obstruindo o caminho. Divertido, bati e apanhei muito brincando de garrafão.

Tinha a “Bandeirinha”, que muitos conhecem, queimado (comum), amarelinha, pião, bola de gude (búlica, triângulo, mata mata, à vera, à brinca e outros tipos), cafifa etc,

mas havia uma diversão adicional para a garotada da vizinhança, um velho pequeno

caminhão que estava enguiçado a anos próximo à nossa casa. Lá nos brincávamos

de dirigir no seu velho e grande volante, pulávamos nos bancos de palha e molas

cheios de pulgas e na carroceria quase sempre tinha um “evento”. Um dia tivemos

uma grande ideia, tirar gasolina do velho tanque para fazermos uma fogueira.

Arrumamos uma garrafa de vidro e uma mangueira e fomos à luta. Enfiamos a

borracha no tanque e ficamos tentando tirar o precioso combustível, mas não

saía, estava difícil. Tentava um, tentava outro, mas todos moleques e burros, nada

de conseguir, aí eu radicalizei, dei uma grande sugada e um liquido marrom e

fedorento saiu, mas como puxei com forca excessiva não consegui conte-lo e

engoli uma grande quantidade dela, foi terrível, a grande golada entrou

garganta a dentro queimando e caiu pesado no estomago. Achei que ia vomitar,

fiquei desesperado, mas nada de conseguir expulsar aquele troço de dentro de

mim. Com minha “super sugada” o líquido continuou a sair e pude observar melhor

o que eu engoli, não havia mais gasolina naquele tanque, apenas restos imundos de

combustíveis, agua e ferrugem: sobrevivi.

14 novembro 2011

Short Story XIV - Pindamonhangaba

|

| Onde está Wally (eu)? |

Estudei num colégio interno, na verdade um seminário, por

dois anos, ou quase dois anos, pois fui também quase convidado a sair faltando

dois meses para me formar. Quase porque meu pai foi me buscar do “Egito” e do

seu governador, conhecido por Faraó (porque judiava do povo de Deus). Até hoje

tenho dúvida se o período que eu passei por lá foi bom ou foi ruim para mim (quase

sempre acho que foi ruim, mas pode ser que tenha sido bom, vai saber). Era um

lugar feito para te humilhar e te fazer se sentir um lixo, ou, como diziam, “barro amassado

na mão de um oleiro” e assim “Deus poder operar” (vai entender). Eu procurava,

dentro de um limite muito pequeno, me integrar, mas não era bem aceito pela

“comunidade”, era mal visto (injustamente, há de ser registrado. rs). Lembro de

uma vez que um deles, oriundo da região norte, onde trabalhava nos seringais, muito

forte, brincava de agarrar e brigar com outros alunos e tentei entrar na

brincadeira. Pra quê, na mesma hora ele recuou com medo de mim, do alto dos

meus 59 quilos e 1,80 metros (vai entender 2). Tinha uns amigos, tão

sorumbáticos e taciturnos como eu (blog é cultura), e fazíamos tipo uma gangue dos

alijados, dos desenquadrados e dos revoltados (Pelo menos éramos vistos assim - vai entender 3). Eu não tinha muitos motivos para sorrir e assim era o meu dia,

de trabalho e estudo, sonhando em ir em casa uma vez por mês. Neste Seminário, apesar

de pago, éramos obrigados a trabalhar em regime de escala, seja lavando os

banheiros, capinando, cuidando da horta, lavando panelões, cuidando da cozinha,

trabalhando de graça no sítio particular do Faraó, enterrando vaca morta (no

mesmo sítio), arrancando mato de um pasto com a mão (para não estragar o capim,

dizia sabe quem: Faraó!) etc. A comida era racionada e era isso e um capítulo realmente

degradante e humilhante de ver (graças a Deus não estava nessa). Uma vez por

semana era servido ovo e era uma guerra. Era um dia especial e a fila começava

cedo (tipo um show que as pessoas madrugam) e estes primeiros que pegavam o seu bandejão iam

comer em pé, de novo na fila do rango, para pegar algum resto de ovo que tenha sobrado

(ou não) e era apenas a metade de um ovo! O que tinha em fartura eram repolho e

chá. Diziam na rádio corredor que havia alguma coisa naquele chá, mas nunca foi

provado, mas achávamos estranho tanto chá, não havia café, e éramos

incentivados a toma-lo, o que nos deixava ainda mais desconfiados. O café da

manhã era uma grande caneca de chá com uns pingos de leite para “sujar” o chá

ou o leite. O leite era muito, muito racionado e não adiantava voltar para a

fila tentando pegar mais um pouco do resto, não davam. A comida era ruim, muito ruim,

feita pelos próprios estudantes e os alunos mais duros dava dó, ou comiam

aquilo ou morriam de fome. Teve um que foi internado por inanição, porque

simplesmente não conseguia comer aquela gororoba que chamavam de comida e quem

não tinha um dinheirinho pra comprar um pão velho, só restava a fome ou a

morte. Eu era duro, mas nem tanto, fazia uma vaquinha com meus amigos

sorumbáticos e comprávamos um litro de leite e colocava para esquentar num “rabo

quente” e bebíamos no intervalo das aulas puro ou com groselha. Uma vez comprei

uma garrafa de groselha só para mim e guardei no meu quarto, mas fui observando que o nível

caía, mesmo eu não bebendo, e desconfiei que estava recebendo a visita do

alheio, então tive uma ideia, peguei um vidro mercúrio cromo, dilui em água,

coloquei na garrafa vazia de groselha e deixei aonde eu a guardava. Quando

voltei da aula fui olhar minha "groselha" e para minha surpresa a garrafa estava

pela metade! O amigo do alheio tinha me

visitado enquanto estava em aula bebido mercúrio cromo! Foi terrível, pensei

que ele fosse morrer, mas não, descobri que beber mercúrio cromo não mata, pelo

menos um eu sei que um tá bem vivo.

11 novembro 2011

Short Story XIII - Morte

Hoje, nesse mundo chato e politicamente correto, falar que

matava animais soa mal, ou mau, muito mal, mas não era assim quando moleque,

matar era entretenimento. Lembro de quando estávamos caçando passarinhos pra comer,

isso mesmo, pra comer (horrível ouvir isso, né?), mas vamos viver a situação: éramos

uns oito moleques “caçando”, na verdade tentando, pois nada conseguíamos pegar porque éramos

incompetentes, simplesmente nada acontecia, os pássaros eram mais espertos que

nós e foi quando um bando de andorinhas passou voando sobre nossas cabeças e eu, que

já estava com minha arma engatilhada

(uma seta, ou estilingue, para os de fora), atirei para cima e uma pobre

coitada caiu aos nossos pés morta. Foi uma festa, mas foi também uma guerra

para dividir UM passarinho assado, ou

melhor, frito. Hoje me parece até engraçado: “a coxa é minha”, “eu que matei,

quero o peito”, “eu também quero um pedaço” e assim ia a distribuição do

“enorme” corpo da andorinha morta. Numa outra

ocasião eu estava na casa de um amigo e a mãe dele pediu para matarmos uns

pombos para comermos no almoço. Aí não prestou, eu amarelei. Para quem não

sabe, mata-se um pombo estrangulando-o, girando o pescoço dele até sufocar e morrer,

ou arrancar logo a cabeça, para quem tem mais coragem. Eu não conseguia

completar o serviço, ameaçava girar, girava um pouco, dava uma volta no pescoço

do coitado e voltava, não completava o serviço e assim o pobre pombo sofria

mais (até hoje lembro dos seus olhos vermelhos, esbugalhados, olhando para mim, querendo sair da órbita) e não morria. O assunto foi resolvido quando a mãe

dele veio com uma faca e cortou as cabeças e ponto final, comemos os coitados. Um

dos meus irmãos tinha um requinte especial de crueldade com os animais, enterrava-os

vivos. O processo era simples, cavava-se um buraco e colocava o escolhido

dentro de buraco (no caso um gato), claro com um “pouco” de resistência e

depois jogava terra em cima e ficava observado. Quando o bicho se mexia

revolvendo a terra querendo sair, ele, juntamente com um amigo, socava a terra,

pisava e pulava em cima e ficava observando de novo; se novamente a terra mexia

o processo se repetia até parar (sabem porque, né?). Quando garoto havia um mico

um nossa casa que morreu de saudades de outro dos meus irmãos, que era o dono e quem cuidava dele, e eu queria vender o

corpo para um curtume, só que estava fechado e tive de esperar abrir. O bicho

ficou dentro do congelador por mais de um mês (imagine, misturado com alimentos) até eu o

vender para o curtume. Acho que vendi pelo o que seria R$ 1,00 hoje, pois não

deu nem pra comprar nem uma mariola (pesquisem no Google, não vou dizer o que

é). Também era comum minha mãe comprar ou ganhar galinhas vivas, que eram

mortas com nossa ajuda. Segurávamos o corpo da escolhida, que tinha o pescoço

cortado, até parar de se mexer (se escapasse era uma sujeira danada de sangue e

a mãe ficava falando, “não solta, não solta, não solta!”), depois era jogada

numa panela com água fervente para ser depenada, às vezes ainda se mexendo (ela

dizia que eram espasmos, mas acho que ainda estava viva). Matávamos porco com

uma fina faca enfiando-a debaixo do braço e atingindo o coração (até ouço os grunhidos

dos coitados), bezerros eram mortos com uma marretada na cabeça (que apenas

ficava atordoado e depois o serviço era finalizado com um facão) ou coelhos

(tão bonitinhos, né?). A morte era natural, como tem de ser.

05 novembro 2011

Short Story XII - A Ilha

Fui criado num balneário às margens da Baia da Guanabara

(rs). Sempre gostei de nadar e estar dentro das suas “límpidas” e mornas águas.

Hoje reclamam que ela é poluída, mas no passado era pior, muito pior, pois,

além dos esgotos domésticos, que hoje ainda se mantem, haviam todos os dejetos

industriais, que diminuiu muito, graças às leis ambientais criadas a partir de

uma maior conscientização de que não ia dar do jeito que caminhava. Assim tenho muitas

histórias para contar que ocorreram nela, como a micose de pele que peguei

nessas citadas águas; a vez que roubaram todo o meu dia de trabalho, fruto da

venda de 200 picolés, num dia de sol de verão e muitas horas andando e gritando,

“picolé!, olha o picolé!”, com meu chapelão de mexicano que minha mãe me deu; as

vezes que fiquei atolado em suas lamas, as pescas de caranguejos, os quase

afogamentos etc. E hoje vou contar uma. No interior da Baía da Guanabara existem

muitas ilhas e algumas são bem próximas da terra e eu e a molecada gostávamos

de nos aventurar nelas. Um dia eu e com uma dessas turmas arrumamos um velho caíco (pesquisem

no google o que é), atravessamos o canal que a separava do continente e fomos à chamada "Ilha da Rádio Globo", que como o nome diz, tem a antena da mesma localizada

nela. Nossa viagem de ida foi tranquila, fomos bem e nos divertimos muito lá,

pescando, mergulhando e nadando nas suas minúsculas plácidas praias de lama,

pedra e águas mornas. No final da tarde resolvemos voltar, mas aí não foi tão

fácil como ir, pois começou a ventar muito e a arrastar o pequeno barco

levando-o para outro lugar e, por mais que nos esforçássemos, o barco não ia para

onde queríamos que ele fosse (continente), e ia nos levando mais e mais

para dentro da Baía da Guanabara. Foi então que tiver uma maravilhosa ideia, me jogar no mar

e ir nadando. Pra quê, a ideia, na teoria, era muito boa, mas não se mostrou tão boa assim, na prática. Logo que caí na

água e comecei a dar minhas primeiras braçadas, percebi que havia outro inimigo além do

vento que nos atrapalhava: as fortes correntezas que, oculta pelas escuras

águas, passavam naquele canal e comecei a ser arrastado por ela e no sentido

inverso ao barco, o barco ia para a esquerda da ilha e eu ia sendo levado para

a direita. Me esforçava, dava braçadas, tentava nadar por baixo d’água e nada!

(literalmente). Simplesmente não conseguia chegar à terra firme e nem voltar

para o barco, aonde meus amigos continuavam bravamente a lutar. Minha luta se

prolongou por um tempo que parecia uma eternidade e a correnteza foi me levando,

me levando para dentro da área restrita duma usina termoelétrica que é quase em

frente à ilha. Eu, exausto, consegui me prender e um dos dois grandes tubos de

aço que era usado pela usina para levar a água do mar para gerar vapor e

energia. Com dificuldade conseguir me grudar no grande tubo, que graças a Deus

não estava puxando água naquela hora, senão teria sido sugado para dentro dele

(era imenso para mim). Descansei um pouco e fui de “cachorrinho” para a margem.

Pensava ter terminado meu sofrimento, mas me aguardava os seguranças da usina

que me esperavam para me dar uma lição (como se eu ainda precisasse). Tentei explicar o

que havia ocorrido, mas não teve jeito, fui escorraçado para fora da usina.

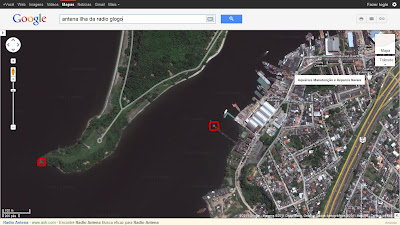

P.S. Na foto estão marcados a

ponta da ilha onde estávamos e para onde fui arrastado.

Quem quiser

saber aonde é click no link: http://g.co/maps/b5qc3

02 novembro 2011

Short Story XI - A Caixa

Já era velho, por favor, não perguntem a idade, afinal vou

fazer meio século! Estava no telhado consertando a boia da caixa d’água que

havia quebrada na noite anterior, inundado a minha casa (paredes, teto,

quintal, janelas de madeira..., tudo molhado). Sou o tipo “faz tudo”, trabalhei

em obras com meu pai e meu irmão que me deram habilidades básicas para

construir e reformar. Minha casa, da concepção, projeto, construção,

instalações elétrica, água e esgoto, pintura etc tem minhas mãos, meu suor e

muitas e muitas vezes, meu sangue (sempre me machuco quando vou fazer algo, já

deixo pronto do Polvidine à gaze), mas não é sobre isso que quero falar. Como

dizia, consertava a boia da caixa d’água. Era uma caixa grande e redonda, com

quase 2.000 litros, alta, com um buraco redondo na parte de cima, que quase

encostava no telhado do meu terraço, de fibra, com uma tampa de rosquear (tipo

um parafuso gigante), e, por esse buraco, passava um pouco mais que o meu

corpo. A caixa estava cheia, pois não podia esvazia-la, porque estava havendo

um evento em minha casa e não podia ficar sem água. Eu tinha de trocar a boia e

tentava de diversas maneiras alcançar a quebrada, a fim de colocar a nova. Então,

como meus braços não alcançava a danada tive uma ideia, enfiar um pouco a

cabeça dentro da caixa (havia um pequeno vão livre, sem água) para assim ter

uma maior amplitude e alcançar a boia velha, mas não conseguia concluir o

trabalho, estava muito dura, não saía de jeito nenhum, assim enfiei um pouco do

tronco para dentro da caixa, deixando o resto do corpo pra fora fazendo um

pêndulo para me equilibrar e me manter fora da caixa. Rodava, rosqueava, pegava

uma ou outra ferramenta, contorcia meu corpo tentando alcançar e consertar a

bendita quando subitamente me desequilibrei e caí de cabeça para baixo dentro

da caixa. De repente me vi com todo o meu tronco enfiado dentro d’água e de

cabeça para baixo, apenas com as pernas de fora. Lutava para sair, mas o mesmo

corpo, que antes me equilibrava fazendo um pêndulo e me mantendo do lado de

fora da caixa, agora me empurrava pra dentro dela, me impedindo de sair. Me

esforçava tentando sair, me virava no pouco espaço que tinha, mas como era

muito profunda não conseguia me pôr para fora, mesmo esticando meus braços não era

suficiente. O tempo foi passando e o ar começava a me faltar e não conseguia

sair. Tentei então terminar de entrar na caixa e assim me levantar, mas não

conseguia, não havia espaço suficiente para esse movimento e eu nem entrava,

nem saía. O desespero começou a tomar conta de mim, visto que o ar fazia cada

vez mais falta, comecei a imaginar o pior, eu, sozinho, no alto de uma pequena

laje, colado a um telhado, um lugar de difícil acesso, que nem dava pra me ver,

apenas as pernas de fora, morto afogado, quando de repente saí,

inexplicavelmente saí. Vivi um milagre, Deus poupou a minha vida (de novo).

P.S. Imagem igual a da caixa descrita na história.

Assinar:

Postagens (Atom)