Devem estar pensando que sanguessugas são pessoas que gostam

de aproveitar e abusar das pessoas boas, né? Mas não, erraram. Estou falando dos

bichinhos gosmentos e pretos que grudam na pele quando damos o mole de tomarmos

banho onde eles estão e, conforme ela vai sugando nosso sangue, vai crescendo,

crescendo, crescendo, como se fosse uma bexiga de ar, mas com sangue. Quando

moleques nós criávamos muitos bichos, o que pintasse estávamos criando, até

pintos (hehe). Meu pai adorava papagaios e micos e sempre tínhamos um deles ou ambos

em casa. Micos são terríveis, tem uns dentes que parecem navalhas e era só dar

mole e lá ia um pedaço do dedo; papagaio era diferente, esmagava o dedo. O bico

de um papagaio e capaz de quebrar pedra e quando ele pegava nosso dedo...! Só a

graça! Não soltava de jeito nenhum, apertava até furar e sair sangue. Um dos

meus irmãos tinha uma grande criação de ratos, isso mesmo, ratos, dos brancos.

Aquilo multiplicava igual a ratos (rs) e nem sei o que ele fazia com aquele

monte de ratos. Tinha outro que adorava cachorros, que ele mandava lamber suas

perebas das pernas (tínhamos muitas perebas). Imagine, né? E se pegasse raiva?

Tô falando do cachorro, coitado! (rs). Lembro uma cadela gordinha que ele usava

para esses fins, chamava-se bolinha, mas ele tinha muitos outros. Uma vez, outro

irmão, (estou falando de um terceiro diferente, tá? Tenha oito!) trouxe de SP um dobermann.

Era preto e eu que cuidava dele quando ele não estava. Eu levava feijão com

leite, misturados. Nunca entendi porque aquele animal comia aquilo e também levava

angu ou canjiquinha. Nessa época não se falava em ração, cachorro comia nossa

comida mesmo. Esse cachorro mordeu um monte de amigos meus e também minha irmã, sempre na altura

do pescoço, o bicho era predador, queria a jugular. Nesse mundo animal tinha

pena da minha mãe, coitada, mas ela também tinha seus bichos, eram os patos e

as galinhas do vizinho. Nossa casa não tinha quintal e ela tirava uma casquinha

dos animais do vizinho. Ela adorava aqueles animais e sempre cuidava deles,

dando comida e acompanhando seu dia a dia, seus filhotes quando nasciam etc;

até minha filha deu comida para esses patos, chegava e papai já lhe dava um

grande pão molhado para ela dar para eles. Eu criava preás. Preá é como um rato

grande e também se multiplicava como ele. Comecei com um casal e em pouco tempo

tinha vinte e cheguei a ter mais de sessenta. Elas tinham de comer e para isso

eu tinha de colher capim nos terrenos baldios da minha vizinhança. Era muito

chato fazer isso, mas quem mandou ter preás, né? Quando eles começavam a

gritar, minha mãe dizia: “tem de ir pegar capim para os bichos!” e lá ia eu. O

capim que elas gostavam era um que cresciam em lugares pantanosos e haviam

muitos onde hoje é o marimbondo, um “lindo” bairro da minha cidade (onde eu

moro). Esses terrenos pantanosos eram interessantes, pois criavam uma camada,

como se fosse um tapete, em cima da água, e nós andávamos nesse capim

tapete, que era mole e se mexia quando passeávamos nele. Um dia fui

colher meu capim e estava num desses lugares moles, quando minha perna afundou

na agua. A principio não me incomodei e continuei cortando meu capim e, quando

concluí minha colheita, saí do terreno e fui amarrar meu fardo de capim para

levar para minha preás, quando tive a surpresa: preso em minhas pernas haviam

umas vinte sanguessugas grudadas e chupando meu sangue. Já tiraram sanguessuga

da pele? Pois é, não puxar se não ela pode arrebentar. Você tem de tira-las

cuidadosamente, passando uma folha entre a pele e ela até soltar o ferrão.

Fiquei mais de uma hora tirando sanguessuga das minhas pernas. Devem ter sugado

um litro do meu sangue.

Meus filhos têm curiosidade de conhecer as histórias que meu pai contava e eu tento contar uma ou outra, mas percebo que não é a mesma coisa. Assim, a pedidos, resolvi registrar algumas situações vividas nesse meio século de vida. Quem sabe um dos meus netos não queiram conhecer, né?

17 dezembro 2011

06 dezembro 2011

Short Story XX - Capitão

Bem, falar da minha mãe é fácil e esse post irá recordar uma

das suas interessantes facetas. Minha mãe era especial e esse “especial” era o

que ela era, não apenas o que representava. Sei que todas as mães são especiais,

nem tenho a pretensão de compara-la, mas essa era diferente, sempre tinha uma

palavra ou um conselho com profunda simplicidade (ou simplicidade profunda), que clareava uma situação que

se vivia e ajudava a vencer momentos difíceis. Tinha suas frases ou provérbios,

como: “o coração é meu, pode sofrer; o rosto é do próximo, tem de sorrir”,

“cheguei até aqui, termino de chegar”, “não tem tu, vai tu mesmo”, “buscai ao

Senhor enquanto se pode achar”, “ruim com ele, pior sem ele” e assim ia, eram

muitas e muitas, mas hoje não vamos falar disso e sim sobre “arte culinária”, quero

dizer, uma refeição (se é que posso chamar desse nome) que ela fazia para nós

crianças e era o manjar dos deuses, uma grande festa. Eu achava muito, muito

bom e adorava quando ela preparava para nós, mas hoje eu entendo que era

gostoso porque ela estava com a gente, fazendo e nos dando para comer ou na mão

ou diretamente na boca e não uma comida elaborada. O nome dessa iguaria? Capitão.

Para os que não tiveram a oportunidade de viver essa época ou saboreá-lo, vou tentar

explicar. Primeiramente não sei a origem desse nome, até hoje não entendo

porque se chamava assim, e acho que era preparado com as sobras de comidas que

havia na cozinha na hora. Misturava-se o que havia tipo, arroz, feijão, carne,

farinha (realmente não faço ideia do que havia nesse prato, lembro do sabor e

do momento) e era uma delícia. Era preparado e oferecido por ela, como já

disse, na mão (tipo os indianos), não havia talheres, fazíamos uma rodinha e

ela ia preparando os bolinhos e oferecendo para gente. Diria que era o formato

do sushi da culinária japonesa, mas sem a cobertura de peixe ou algas, só o

bolinho. Era uma festa, aquela turma toda saboreando aquele alimento que só ela

sabia fazer. Tenho certeza de que quem teve a oportunidade de comer adorava

(não sei se algum neto provou). Hoje nosso mundo evoluiu e é tudo muito

asséptico, limpo, lavado, quando criança, não. Acho que por isso ninguém ficava

doente à toa, tínhamos muitos anticorpos.

02 dezembro 2011

Short Story XIX - Parati

|

| O Cachadaço (piscina natural), em Trindade, Parati. |

A família da minha esposa tem uma ligação forte com o sul do

Estado do Rio: Ilha Grande, Angra, Parati e Ubatuba, SP, pois são originários

dessas bandas e, de vez em quando, vamos visita-los e ver como estão indo. Até

aí tudo bem, gosto do lugar e mais ainda das pessoas que vamos ver, o problema

é a viagem. Não há uma vez que façamos essa viagem que não ocorra um problema e sério. Uma vez nós enguiçamos, de madrugada, em plena Rio Santos (quem

conhece pode imaginar). Foi terrível! Estava com minha sogra e crianças

pequenas e ficamos com um carro novo, enguiçado, nas trevas da rodovia. Com

muita dificuldade conseguimos chegar a uma localidade e fomos procurar um lugar

para pernoitar e nada! Tudo cheio e a família teve de passar a noite de favor na varanda de

uma pousada, esperando o dia amanhecer e eu na porta duma oficina para tentar

consertar o carro. Claro que se o mecânico conseguisse conserta-lo não seria uma boa história,

o mecânico da região simplesmente não conseguiu encontrar o defeito e precisei

reboca-lo para casa e a família voltou de ônibus. Numa outra vez íamos

tranquilos, estava estranhando, quando, do nada, simplesmente a roda dum

ônibus, que vinha em nossa direção se soltou. Conseguem imaginar? Era a roda

traseira, aquela que tem dois pneus conjugados, passando a centímetros do nosso

carro. Foi terrível 2! Tem mais, numa outra viagem foi um motociclista,

coitado, que não tinha nada a ver com minha sina, mas que vinha em sentido

contrário ao nosso. Eu “tentava” ultrapassar um caminhão nas estreitas e cheias

de curvas, ♪ Estrada de Santos ♫ (Roberto Carlos), mas o motor não tinha

potência pra concluir a ultrapassagem e eu via vir a moto em minha direção. O

que pude fazer foi piscar o farol para ele, tentando mostrar que eu não tinha

como sair da onde eu estava, e assim ele desviar de mim. O coitado não

entendeu, ou vinha muito rápido, e só pode afastar um pouco para a esquerda e

passar a centímetros do meu carro. Foi horrível 3! Passei o resto da viagem

imaginando se eu tivesse colidido com o mesmo, seria morte dos dois ocupantes e

mais estragos em quem estava comigo. E assim vai, sempre acontece algo, tem a

vez que um pneu dianteiro estourou a 100 km/h (primeira e única vez que isso

ocorreu comigo), ou a vez que o carro se recusou a subir uma ladeira, obrigando

à bisavó da minha esposa soltar e subir o morro à pé, tem a vez que eu

“decolei” da pista, voando e quicando no canteiro central, quebrando minhas

quatro rodas de liga (agradeço sempre a Deus por mais esse livramento), tem a

vez que minha esposa perdeu R$ 1.500 nos radares, tem a vez que o carro não

queria subir o “Deus me livre!”(“pequena ladeira” da localidade), tenho até

medo quando penso que vou para lá, pois sempre acontece alguma coisa nada boa.

A última foi com a minha filha. Foi só sair de lá para virmos embora e ela começou

a passar mal, mas não foi uma indisposiçãozinha, realmente ela passou muito,

muito mal. Acho que paramos umas 14 vezes até conseguir chegar, numa viagem que

demorou muitas mais horas além da prevista. Ela veio mal de Parati até o Rio,

quase vomitou as estranhas, viu a morte, muito difícil. Foi terrível 4!

Passarei esse natal lá, depois conto essa outra história.

30 novembro 2011

Short Story XVIII - Trem

Perto de minha casa havia uma linha de trem. Hoje foi tudo

destruído e algumas partes ocupadas por barracos, virando uma comprida favela em forma de

charuto. Dizem que vão construir um metrô nesse espaço, mas acho que vou morrer

sem ver, quem sabe meus netos. Mas quando criança nós usávamos esse trem para

nos locomover de verdade. Eram trens como os dos filmes do velho oeste, revestidos

de madeira, bancos que virava o encosto e com aquela varandinha entre os

vagões, onde, nos filmes, os bandidos subiam, vindo dos cavalos a galope. Uma vez

nós fomos a uma localidade e eu e a molecada vínhamos pendurados nas escadas

dessa citada sacada, aproveitando a vista e o ar fresco. Eu passava o pé na

vegetação que passava rente ao trem, era divertido. Estava eu nessa

brincadeira quando alguém me chamou e eu me virei para atender, quando vi

passar colado ao trem uma mureta de concreto duma ponte enorme. Se eu não tivesse sido

chamada teria “chutado” aquele concreto, ocultado pelo mato e talvez até caído

do trem. Depois do susto parei com a brincadeira e pouco tempo depois veio uma

pessoa carregada do vagão que estava atrás do meu e perguntei: “que houve?” E

ele respondeu, “chutei a mureta duma ponte”. Coitado, quebrou o pé (como diz o

ditado, “antes ele do que eu” hehe). Mas a história de hoje é sobre as caronas

que pegávamos nesse velho trem. Como já contei, meu pai era pastor e sempre

estávamos na igreja, fazendo bagunça, claro, e esse trem passava em frente da

onde ficávamos e onde havia uma estação. Havia um horário à noite, por volta das 20

horas, e sempre íamos pegar uma carona nele. Na verdade nem era carona, o que fazíamos era ficar agarrados

nos estribos, pendurados e quando a velocidade ia aumentando nós soltávamos. Coisa boba de

crianças, que adorávamos fazer. Um dia fui eu estava na minha carona, mas outros

moleques estavam agarrados com eu não me deram condições de soltar a tempo e o trem foi

aumentando a velocidade, ficando então impossível pular, quando fui agarrado

pelos colarinhos e puxado para dentro do trem: era o fiscal. Fiscal era como um

cobrador. Tinha um alicate na mão e ia furando as passagens dos pagantes e ele

falou: “passagem”. Que passagem? Não tinha passagem nenhuma, então ele disse, “então

vamos para a estação terminal e vai ser levado para o Juizado de Menores”.

Juizado de Menores era o nosso terror. Nossa mãe dizia que eles arrancavam as unhas

das crianças com alicates, batiam, sufocavam e torturavam. Tinha pavor de

passar em frente a um e lá estava eu sendo levado pro "inferno", pensei eu. O

homem rude não me largava, sentamos e ele continuava me segurando firmemente,

até que o trem parou na próxima estação. Quando o trem começou a se mover eu

falei para ele: “posso ir ao banheiro fazer xixi?” e ele respondeu, “certo, mas

vou com você” e veio me seguindo e ficou me olhando pela porta aberta. Os

banheiros de trem dessa época eram interessantes, na verdade era um vaso

sanitário com um buraco embaixo e os números 1 e 2 caiam direto na linha férrea

(estranho, não? Ainda bem que o mundo evoluiu). Mas voltando, o trem se movia e

vi a janela do banheiro aberta, não pensei duas vezes, me joguei pela janela,

saltando do trem em movimento e já caí com as pernas correndo (igual a dos

personagens dos desenhos animado). Quando bati no chão já saí correndo como um

desesperado e me afastando rapidamente do trem (o que o medo não faz, me joguei

de uns 3 metros de altura e caí em pé e já correndo!). Já longe olhei para o trem

e vi o cobrador fazendo sinais “educados” para mim e me “elogiando” com lindas imprecações. Nunca mais

peguei carona. Voltei à pé e fui recebido como “amor e carinho” pela molecada.

Naquela época não tinha esse negócio de bullying, respeito, e mundo

politicamente correto: o pau cantava mesmo. A molecada me descascou, sofri.

24 novembro 2011

Short Story XVII - Coleções

Bem, nessas histórias comemorativas do meu meio século de vida, não

poderia deixar de contar uma faceta dos meus tempos de infância: coleções.

Quando moleque eu tinha coleção de tudo, hoje quase não vemos mais esse hábito

junto às crianças, comum na era sem TV, sem Games, sem Internet, sem Facebook, sem MSN

etc. Começarei pela mais nobre das minhas coleções: Selos. Ainda tenho uma

grande coleção de selos e daqui a uns 200 anos vão valer uma grana (meus tataranetos

quem dirão). Era dura a minha vida de colecionador de selos, porque muitos deles

precisavam ser comprados. Para quem não é do ramo vou explicar. Existem dois

tipos de selos, os comemorativos e os ordinários. Os ordinários são aqueles

apenas com um valor impresso e servem mesmo para enviar cartas, de pouco valor para se colecionar,

e os comemorativos, como diz o nome, era para comemorar ou lembrar alguém ou um fato histórico e esses podem valer mais, se for raro. Tenho coleções

completas de selos de vários anos, sempre uma unidade de cada, que eu comprava

na agência filatélica dos correios em Niterói. O correto é colecionar o que é chamado quadra, ou quatro selos agrupados, mas eu só podia comprar um e olhe

lá (tinha uns que eram muito, muito caros para mim). Eu também tinha coleção de tampas

metálicas de garrafa de refrigerante (hoje quase não tem tampa assim). Eram

tampas de metal com figuras estampadas na parte de dentro e que iam para um

álbum até ser completado. Também colecionava figurinhas de chicletes, que também

tinha um álbum com muitas páginas, muito legal, e tinha as coleções que só eu

tinha, como a de lápis, isso mesmo, lápis. Cheguei a ter mais de 200 tipos

diferentes de lápis. Colecionava borrachas escolares, essas eram mais raras, coleção de

perfumes, na verdade vidros vazios de perfumes, coleção de cartões postais

(tinha uma pilha enorme), coleção de moedas antigas (no passado a série de

moedas duravam uns três anos, assim era fácil ter moedas do Brasil “antigas”:

Réis, Cruzeiro, Cruzeiro Novo, etc), coleção de papéis de carta, coleção de

bolas de gude (as coloridas chamávamos de “corinho”, seriam hoje os olhos de

gatos), fichas de ônibus (as passagens tinham diversos valores, de acordo com o

percurso, e eram dadas como recibo fichas de plástico coloridas que nós desviávamos dos ônibus), gibis (como

eu gostava! Comprava usado na feira, pois eram mais baratos), chaveiros, palitos de picolés (catávamos na rua e fazíamos esculturas com eles), caixinhas de fósforos e por fim meus

“preciosos”, os mais queridos, meus álbuns de figurinhas. Completeis alguns, entre eles dois especiais,

Ciências, que era um álbum cultural, com as grandes descobertas da ciência da

época (eu o tenho até hoje, um pouco carcomidos por cupins). Era um álbum educativo,

com fotos ou desenhos e a descrição de cada uma (muito legal) e por fim o meu álbum de figurinhas da Disney. Esse eu sempre cuidei com um carinho todo especial,

afinal quando os completei ainda estudava no Tarcísio Bueno! O álbum da Disney,

como todos, tinha um mercado paralelo de venda e troca de figurinha e tinha a

mais difícil de todas: a Baleia, do filme Pinóquio. Um dia comprei um saquinho

(não podia comprar muitos, ok?) e quando abri veio três figurinhas repetidas,

uma saco, certo? Não, eram três baleias num saquinho só! Fiquei rico

revendendo-as. O tempo passou e a minha cunhada pediu emprestado meu álbum da Disney e

meu coração desmoronou. O tempo foi passando, passando e nada dela devolver e

por fim desisti, afinal já haviam se passado 10 anos! Um

dia eu fui à casa do meu sogro e para minha surpresa ela devolveu meu querido

álbum e intacto! Foi o melhor dia da minha vida de colecionador. Hoje não

empresto mais, não adianta pedir, no máximo olhar, e na minha mão (hehe).

21 novembro 2011

Short Story XVI - Pedrinhas

Quando moleque vivíamos na casa dos amigos, éramos aquelas

crianças chatas, inconvenientes, que todos evitam e falam mal, davam um dedinho e a gente pegava o braço todo, mas fazer o que? Nossa casa não tinha nada! (Éramos

8 + os pais + as avós, numa casa de dois quartos. Depois ela cresceu, mas

quando moleques era dessa forma). Assim só restava a rua e casa dos outros, éramos

chamados televizinhos (imagine porque, né? Isso mesmo, não tínhamos TV,

nunca tivemos. Minha primeira TV foi quando eu me casei). Alguns vizinhos eram

legais e deixavam a gente assistir um pouquinho de TV, abrindo até a janela, e

nós ficávamos pendurados nela ou em cima dos muros. Outros fechavam portas e janelas na

nossa cara, ou escondiam que tinham TV (eu até entendo, ninguém merecia

“aquilo”). Um dia estava na casa de um desses coitados e fui convidado a fazer uma pesca de arrastão na Praia das Pedrinhas, que

ficava “próximo” da casa dele (na verdade uns três quilômetros, que fazíamos

andando com o arrastão nas costas e mais três para voltar). Como o nome diz,

essa praia tinha muitas e muitas pedrinhas que cortavam os nossos pés, mas

praia de areia mesmo era muito pouca, bastava entrar um pouco na água e

encontrávamos lama, muita lama, mas isso não importava, nós queríamos pegar uns siris ou, quem

sabe, uns camarões para saborear naquele nublado dia (diziam que nos dias assim

dava mais). Fizemos diversos arrastos, mas a maré não estava pra peixe, ou

siri, ou camarão, até que conseguimos pegar um caranguejo azul enorme. Meu

amigo, na ânsia de não perdê-lo, visto ser o único conseguido até aquele

momento, meteu a mão nele. Pra que! O danado agarrou no dedão da sua mão e não

soltava de jeito nenhum, o sangue saía borbulhando do seu dedo, mas o bicho não

abria a garra. Tivemos de quebra-la com uma pedra para pode liberta-lo. Eu tinha uns doze anos, ambicioso e acreditava que poderia haver algo além

daquele siri azul naquelas “límpidas” águas daquela praia bem ao fundo da

Baía da Guanabara e continuamos arrastando. Distraídos fomos indo cada vez pra

dentro da água, quando a maré começou a encher e não nos apercebermos. De

repente eu tinha água até o nariz e lama até o joelho; atolado pela lama não

conseguia sair para respirar. Lutava bravamente, tentando escapar dos dois

inimigos, quando me agarrei à madeira do arrastão, usando-o como alavanca e consegui

desatolar uma perna, aí mergulhei e usei a perna solta deitada como base no fundo do mar para

desatolar a segunda perna e assim conseguir tirar a cabeça para fora da água e

pegar um pouco de ar. Foi brabo, mas consegui sair daquele atoleiro molhado e

sem nada.

18 novembro 2011

Short Story XV - Gasolina

Como dizia minha mãe, vivíamos “soltos pelos pastos” (era

assim que ser referia à forma como fomos criados, ou seja, na rua). Lembro

muito dos seus gritos nos chamando lá de casa: "Lieeeeziooo”, “Lieeeeeelllllllll”, “Dileeeeeiiiiii”, para voltarmos para casa (o grito ia longe, parecia uma araponga)

e era assim que éramos chamados, ou nos chamávamos, pois, apesar do nome de todos os 8

filhos começarem com a letra “E”’, não pronunciávamos essa letra (que ironia,

não?), era: Dilane, Dilei, Liel, Liézio, Lezer, Deí etc. Nosso parque de

diversões era a rua e sempre tínhamos muita coisa pra fazer nela. Eram muitas as

brincadeiras, como: Pique (todos conhecem), com suas diversas variações, “pique

tá”, “pique ajuda”, “pique alto”, “pique baixo”, “pique cola” etc; garrafão,

esse vou ter de explicar um pouco. Garrafão, como o nome diz, era uma imensa vasilha,

tipo uma garrafa gigante, que desenhávamos na rua de barro. Era desenhado com

os pés, raspando-o no chão, ou riscado com uma vara. Era tipo um pique, só que

acontecia em volta dessa figura desenhada. As regras eram: um escolhido tinha de pegar os incautos, ou os mais arrojados,

e quando pego ou cometesse alguma infração, era espancado até conseguir

alcançar um ponto definido previamente (normalmente bem longe pra apanhar

muito). Era possível entrar e sair do garrafão, mas somente pela boca, porém os

perseguidos podiam sair pelo fundo do garrafão (num pé só), o perseguidor, não. Os

perseguidos podiam “cortar” de um lado ao outro dessa figura, só que de novo apenas com um pé (pépé, como chamávamos). Se colocasse os dois pés ou mesmo tocasse o chão, pisar na linha, ou ser pego, o pau cantava até conseguir alcançar o

ponto definido, agora devidamente dificultado pelos demais para apanhar mais,

obstruindo o caminho. Divertido, bati e apanhei muito brincando de garrafão.

Tinha a “Bandeirinha”, que muitos conhecem, queimado (comum), amarelinha, pião, bola de gude (búlica, triângulo, mata mata, à vera, à brinca e outros tipos), cafifa etc,

mas havia uma diversão adicional para a garotada da vizinhança, um velho pequeno

caminhão que estava enguiçado a anos próximo à nossa casa. Lá nos brincávamos

de dirigir no seu velho e grande volante, pulávamos nos bancos de palha e molas

cheios de pulgas e na carroceria quase sempre tinha um “evento”. Um dia tivemos

uma grande ideia, tirar gasolina do velho tanque para fazermos uma fogueira.

Arrumamos uma garrafa de vidro e uma mangueira e fomos à luta. Enfiamos a

borracha no tanque e ficamos tentando tirar o precioso combustível, mas não

saía, estava difícil. Tentava um, tentava outro, mas todos moleques e burros, nada

de conseguir, aí eu radicalizei, dei uma grande sugada e um liquido marrom e

fedorento saiu, mas como puxei com forca excessiva não consegui conte-lo e

engoli uma grande quantidade dela, foi terrível, a grande golada entrou

garganta a dentro queimando e caiu pesado no estomago. Achei que ia vomitar,

fiquei desesperado, mas nada de conseguir expulsar aquele troço de dentro de

mim. Com minha “super sugada” o líquido continuou a sair e pude observar melhor

o que eu engoli, não havia mais gasolina naquele tanque, apenas restos imundos de

combustíveis, agua e ferrugem: sobrevivi.

14 novembro 2011

Short Story XIV - Pindamonhangaba

|

| Onde está Wally (eu)? |

Estudei num colégio interno, na verdade um seminário, por

dois anos, ou quase dois anos, pois fui também quase convidado a sair faltando

dois meses para me formar. Quase porque meu pai foi me buscar do “Egito” e do

seu governador, conhecido por Faraó (porque judiava do povo de Deus). Até hoje

tenho dúvida se o período que eu passei por lá foi bom ou foi ruim para mim (quase

sempre acho que foi ruim, mas pode ser que tenha sido bom, vai saber). Era um

lugar feito para te humilhar e te fazer se sentir um lixo, ou, como diziam, “barro amassado

na mão de um oleiro” e assim “Deus poder operar” (vai entender). Eu procurava,

dentro de um limite muito pequeno, me integrar, mas não era bem aceito pela

“comunidade”, era mal visto (injustamente, há de ser registrado. rs). Lembro de

uma vez que um deles, oriundo da região norte, onde trabalhava nos seringais, muito

forte, brincava de agarrar e brigar com outros alunos e tentei entrar na

brincadeira. Pra quê, na mesma hora ele recuou com medo de mim, do alto dos

meus 59 quilos e 1,80 metros (vai entender 2). Tinha uns amigos, tão

sorumbáticos e taciturnos como eu (blog é cultura), e fazíamos tipo uma gangue dos

alijados, dos desenquadrados e dos revoltados (Pelo menos éramos vistos assim - vai entender 3). Eu não tinha muitos motivos para sorrir e assim era o meu dia,

de trabalho e estudo, sonhando em ir em casa uma vez por mês. Neste Seminário, apesar

de pago, éramos obrigados a trabalhar em regime de escala, seja lavando os

banheiros, capinando, cuidando da horta, lavando panelões, cuidando da cozinha,

trabalhando de graça no sítio particular do Faraó, enterrando vaca morta (no

mesmo sítio), arrancando mato de um pasto com a mão (para não estragar o capim,

dizia sabe quem: Faraó!) etc. A comida era racionada e era isso e um capítulo realmente

degradante e humilhante de ver (graças a Deus não estava nessa). Uma vez por

semana era servido ovo e era uma guerra. Era um dia especial e a fila começava

cedo (tipo um show que as pessoas madrugam) e estes primeiros que pegavam o seu bandejão iam

comer em pé, de novo na fila do rango, para pegar algum resto de ovo que tenha sobrado

(ou não) e era apenas a metade de um ovo! O que tinha em fartura eram repolho e

chá. Diziam na rádio corredor que havia alguma coisa naquele chá, mas nunca foi

provado, mas achávamos estranho tanto chá, não havia café, e éramos

incentivados a toma-lo, o que nos deixava ainda mais desconfiados. O café da

manhã era uma grande caneca de chá com uns pingos de leite para “sujar” o chá

ou o leite. O leite era muito, muito racionado e não adiantava voltar para a

fila tentando pegar mais um pouco do resto, não davam. A comida era ruim, muito ruim,

feita pelos próprios estudantes e os alunos mais duros dava dó, ou comiam

aquilo ou morriam de fome. Teve um que foi internado por inanição, porque

simplesmente não conseguia comer aquela gororoba que chamavam de comida e quem

não tinha um dinheirinho pra comprar um pão velho, só restava a fome ou a

morte. Eu era duro, mas nem tanto, fazia uma vaquinha com meus amigos

sorumbáticos e comprávamos um litro de leite e colocava para esquentar num “rabo

quente” e bebíamos no intervalo das aulas puro ou com groselha. Uma vez comprei

uma garrafa de groselha só para mim e guardei no meu quarto, mas fui observando que o nível

caía, mesmo eu não bebendo, e desconfiei que estava recebendo a visita do

alheio, então tive uma ideia, peguei um vidro mercúrio cromo, dilui em água,

coloquei na garrafa vazia de groselha e deixei aonde eu a guardava. Quando

voltei da aula fui olhar minha "groselha" e para minha surpresa a garrafa estava

pela metade! O amigo do alheio tinha me

visitado enquanto estava em aula bebido mercúrio cromo! Foi terrível, pensei

que ele fosse morrer, mas não, descobri que beber mercúrio cromo não mata, pelo

menos um eu sei que um tá bem vivo.

11 novembro 2011

Short Story XIII - Morte

Hoje, nesse mundo chato e politicamente correto, falar que

matava animais soa mal, ou mau, muito mal, mas não era assim quando moleque,

matar era entretenimento. Lembro de quando estávamos caçando passarinhos pra comer,

isso mesmo, pra comer (horrível ouvir isso, né?), mas vamos viver a situação: éramos

uns oito moleques “caçando”, na verdade tentando, pois nada conseguíamos pegar porque éramos

incompetentes, simplesmente nada acontecia, os pássaros eram mais espertos que

nós e foi quando um bando de andorinhas passou voando sobre nossas cabeças e eu, que

já estava com minha arma engatilhada

(uma seta, ou estilingue, para os de fora), atirei para cima e uma pobre

coitada caiu aos nossos pés morta. Foi uma festa, mas foi também uma guerra

para dividir UM passarinho assado, ou

melhor, frito. Hoje me parece até engraçado: “a coxa é minha”, “eu que matei,

quero o peito”, “eu também quero um pedaço” e assim ia a distribuição do

“enorme” corpo da andorinha morta. Numa outra

ocasião eu estava na casa de um amigo e a mãe dele pediu para matarmos uns

pombos para comermos no almoço. Aí não prestou, eu amarelei. Para quem não

sabe, mata-se um pombo estrangulando-o, girando o pescoço dele até sufocar e morrer,

ou arrancar logo a cabeça, para quem tem mais coragem. Eu não conseguia

completar o serviço, ameaçava girar, girava um pouco, dava uma volta no pescoço

do coitado e voltava, não completava o serviço e assim o pobre pombo sofria

mais (até hoje lembro dos seus olhos vermelhos, esbugalhados, olhando para mim, querendo sair da órbita) e não morria. O assunto foi resolvido quando a mãe

dele veio com uma faca e cortou as cabeças e ponto final, comemos os coitados. Um

dos meus irmãos tinha um requinte especial de crueldade com os animais, enterrava-os

vivos. O processo era simples, cavava-se um buraco e colocava o escolhido

dentro de buraco (no caso um gato), claro com um “pouco” de resistência e

depois jogava terra em cima e ficava observado. Quando o bicho se mexia

revolvendo a terra querendo sair, ele, juntamente com um amigo, socava a terra,

pisava e pulava em cima e ficava observando de novo; se novamente a terra mexia

o processo se repetia até parar (sabem porque, né?). Quando garoto havia um mico

um nossa casa que morreu de saudades de outro dos meus irmãos, que era o dono e quem cuidava dele, e eu queria vender o

corpo para um curtume, só que estava fechado e tive de esperar abrir. O bicho

ficou dentro do congelador por mais de um mês (imagine, misturado com alimentos) até eu o

vender para o curtume. Acho que vendi pelo o que seria R$ 1,00 hoje, pois não

deu nem pra comprar nem uma mariola (pesquisem no Google, não vou dizer o que

é). Também era comum minha mãe comprar ou ganhar galinhas vivas, que eram

mortas com nossa ajuda. Segurávamos o corpo da escolhida, que tinha o pescoço

cortado, até parar de se mexer (se escapasse era uma sujeira danada de sangue e

a mãe ficava falando, “não solta, não solta, não solta!”), depois era jogada

numa panela com água fervente para ser depenada, às vezes ainda se mexendo (ela

dizia que eram espasmos, mas acho que ainda estava viva). Matávamos porco com

uma fina faca enfiando-a debaixo do braço e atingindo o coração (até ouço os grunhidos

dos coitados), bezerros eram mortos com uma marretada na cabeça (que apenas

ficava atordoado e depois o serviço era finalizado com um facão) ou coelhos

(tão bonitinhos, né?). A morte era natural, como tem de ser.

05 novembro 2011

Short Story XII - A Ilha

Fui criado num balneário às margens da Baia da Guanabara

(rs). Sempre gostei de nadar e estar dentro das suas “límpidas” e mornas águas.

Hoje reclamam que ela é poluída, mas no passado era pior, muito pior, pois,

além dos esgotos domésticos, que hoje ainda se mantem, haviam todos os dejetos

industriais, que diminuiu muito, graças às leis ambientais criadas a partir de

uma maior conscientização de que não ia dar do jeito que caminhava. Assim tenho muitas

histórias para contar que ocorreram nela, como a micose de pele que peguei

nessas citadas águas; a vez que roubaram todo o meu dia de trabalho, fruto da

venda de 200 picolés, num dia de sol de verão e muitas horas andando e gritando,

“picolé!, olha o picolé!”, com meu chapelão de mexicano que minha mãe me deu; as

vezes que fiquei atolado em suas lamas, as pescas de caranguejos, os quase

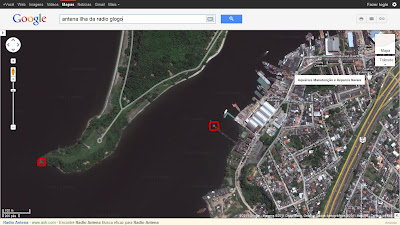

afogamentos etc. E hoje vou contar uma. No interior da Baía da Guanabara existem

muitas ilhas e algumas são bem próximas da terra e eu e a molecada gostávamos

de nos aventurar nelas. Um dia eu e com uma dessas turmas arrumamos um velho caíco (pesquisem

no google o que é), atravessamos o canal que a separava do continente e fomos à chamada "Ilha da Rádio Globo", que como o nome diz, tem a antena da mesma localizada

nela. Nossa viagem de ida foi tranquila, fomos bem e nos divertimos muito lá,

pescando, mergulhando e nadando nas suas minúsculas plácidas praias de lama,

pedra e águas mornas. No final da tarde resolvemos voltar, mas aí não foi tão

fácil como ir, pois começou a ventar muito e a arrastar o pequeno barco

levando-o para outro lugar e, por mais que nos esforçássemos, o barco não ia para

onde queríamos que ele fosse (continente), e ia nos levando mais e mais

para dentro da Baía da Guanabara. Foi então que tiver uma maravilhosa ideia, me jogar no mar

e ir nadando. Pra quê, a ideia, na teoria, era muito boa, mas não se mostrou tão boa assim, na prática. Logo que caí na

água e comecei a dar minhas primeiras braçadas, percebi que havia outro inimigo além do

vento que nos atrapalhava: as fortes correntezas que, oculta pelas escuras

águas, passavam naquele canal e comecei a ser arrastado por ela e no sentido

inverso ao barco, o barco ia para a esquerda da ilha e eu ia sendo levado para

a direita. Me esforçava, dava braçadas, tentava nadar por baixo d’água e nada!

(literalmente). Simplesmente não conseguia chegar à terra firme e nem voltar

para o barco, aonde meus amigos continuavam bravamente a lutar. Minha luta se

prolongou por um tempo que parecia uma eternidade e a correnteza foi me levando,

me levando para dentro da área restrita duma usina termoelétrica que é quase em

frente à ilha. Eu, exausto, consegui me prender e um dos dois grandes tubos de

aço que era usado pela usina para levar a água do mar para gerar vapor e

energia. Com dificuldade conseguir me grudar no grande tubo, que graças a Deus

não estava puxando água naquela hora, senão teria sido sugado para dentro dele

(era imenso para mim). Descansei um pouco e fui de “cachorrinho” para a margem.

Pensava ter terminado meu sofrimento, mas me aguardava os seguranças da usina

que me esperavam para me dar uma lição (como se eu ainda precisasse). Tentei explicar o

que havia ocorrido, mas não teve jeito, fui escorraçado para fora da usina.

P.S. Na foto estão marcados a

ponta da ilha onde estávamos e para onde fui arrastado.

Quem quiser

saber aonde é click no link: http://g.co/maps/b5qc3

02 novembro 2011

Short Story XI - A Caixa

Já era velho, por favor, não perguntem a idade, afinal vou

fazer meio século! Estava no telhado consertando a boia da caixa d’água que

havia quebrada na noite anterior, inundado a minha casa (paredes, teto,

quintal, janelas de madeira..., tudo molhado). Sou o tipo “faz tudo”, trabalhei

em obras com meu pai e meu irmão que me deram habilidades básicas para

construir e reformar. Minha casa, da concepção, projeto, construção,

instalações elétrica, água e esgoto, pintura etc tem minhas mãos, meu suor e

muitas e muitas vezes, meu sangue (sempre me machuco quando vou fazer algo, já

deixo pronto do Polvidine à gaze), mas não é sobre isso que quero falar. Como

dizia, consertava a boia da caixa d’água. Era uma caixa grande e redonda, com

quase 2.000 litros, alta, com um buraco redondo na parte de cima, que quase

encostava no telhado do meu terraço, de fibra, com uma tampa de rosquear (tipo

um parafuso gigante), e, por esse buraco, passava um pouco mais que o meu

corpo. A caixa estava cheia, pois não podia esvazia-la, porque estava havendo

um evento em minha casa e não podia ficar sem água. Eu tinha de trocar a boia e

tentava de diversas maneiras alcançar a quebrada, a fim de colocar a nova. Então,

como meus braços não alcançava a danada tive uma ideia, enfiar um pouco a

cabeça dentro da caixa (havia um pequeno vão livre, sem água) para assim ter

uma maior amplitude e alcançar a boia velha, mas não conseguia concluir o

trabalho, estava muito dura, não saía de jeito nenhum, assim enfiei um pouco do

tronco para dentro da caixa, deixando o resto do corpo pra fora fazendo um

pêndulo para me equilibrar e me manter fora da caixa. Rodava, rosqueava, pegava

uma ou outra ferramenta, contorcia meu corpo tentando alcançar e consertar a

bendita quando subitamente me desequilibrei e caí de cabeça para baixo dentro

da caixa. De repente me vi com todo o meu tronco enfiado dentro d’água e de

cabeça para baixo, apenas com as pernas de fora. Lutava para sair, mas o mesmo

corpo, que antes me equilibrava fazendo um pêndulo e me mantendo do lado de

fora da caixa, agora me empurrava pra dentro dela, me impedindo de sair. Me

esforçava tentando sair, me virava no pouco espaço que tinha, mas como era

muito profunda não conseguia me pôr para fora, mesmo esticando meus braços não era

suficiente. O tempo foi passando e o ar começava a me faltar e não conseguia

sair. Tentei então terminar de entrar na caixa e assim me levantar, mas não

conseguia, não havia espaço suficiente para esse movimento e eu nem entrava,

nem saía. O desespero começou a tomar conta de mim, visto que o ar fazia cada

vez mais falta, comecei a imaginar o pior, eu, sozinho, no alto de uma pequena

laje, colado a um telhado, um lugar de difícil acesso, que nem dava pra me ver,

apenas as pernas de fora, morto afogado, quando de repente saí,

inexplicavelmente saí. Vivi um milagre, Deus poupou a minha vida (de novo).

P.S. Imagem igual a da caixa descrita na história.

29 outubro 2011

Short Story X - A merendeira

Dinheiro era algo que não existia para nós, os livros que

usávamos eram dos irmãos mais velhos, que tinham de usar com carinho e cuidado,

escrever com lápis, para poder ser apagado e ser reutilizado pelo mais novo, pois não existia livros do governo (odiava usar livro usado, sempre fui metido). Esse procedimento já era uma prévia do mundo

“sustentável e reciclável” de hoje. Para ir a escola eu tinha uma pasta preta, tipo as usadas

por advogados, feita de courino, onde levava meus livros, cadernos e meu pão

com manteiga embrulhado num pedaço de papel de pão (às vezes também colocava

açúcar junto com a manteiga. Não existia margarina nem óleo de soja, era manteiga e banha de porco). Adorava o cheiro que ficava na pasta do pão

misturado com os livros, lápis e cadernos, lembro até hoje, mas eu tinha um

sonho: uma merendeira. Era meu sonho de consumo, via as crianças usando e

ficava imaginado uma só minha. A merendeira era, guardada as devidas

proporções, como as que as crianças usam hoje, uma caixinha quadrada, com um

furo na tampa para passar uma garrafinha e uma alça para ser levada. Eu via

aquelas merendeiras sendo levadas pelas outras crianças e a desejava, mas não

tinha o vil metal. O tempo foi passando e fui descobrindo maneiras de

consegui-la: trabalhando, catando ferro velho, garrafas, cobre, metal ou

vendendo minhas preás na feira que era em frente à minha casa. Assim resolvi focar, parar de comprar mariolas e fazer um pé de meia com o dinheiro que conseguia, para poder comprar a minha própria merendeira. Fui

amealhando os recursos, poupando meus centavos, guardando até que consegui o suficiente

para compra-la e assim o fiz. Era linda! De plástico verde, com a tampa branca bordada

em alto relevo, marcando o plástico flexível. Tinha um buraco para passar a

garrafinha vermelha, maravilhosa! Levei para casa, preparei meu pão com

manteiga, enchi a garrafinha de suco de caju e fui orgulhoso para a escola. O

único problema é que eu já tinha completado 13 anos e estava ridículo, daquele

tamanho, com uma merendeira de criança pendurada no ombro.

25 outubro 2011

Short Story IX - Tábua de Sebo

Pobre todos já sabem que eu era, mas isso não me causava

nenhum constrangimento ou embaraço, porque os outros garotos com que convivia eram

iguais ou piores que eu. Poucos eram “ricos” (tinham TV preto e branco e/ou

bicicleta), o restante eram ferrados como eu, mas isso não tinha importância naquela

época, não consumista como hoje e medidos pelo o que se tem: éramos felizes.

Pelo descrito, logicamente não ganhava brinquedos e fazia os meus próprios

brinquedos (quando criança só lembro de ter ganho um único brinquedo no natal,

um caminhão de bombeiro que esguichava água.), e um dos meus brinquedos

favoritos eram os “carrinhos de lata”. Sabem o que é? Vou explicar. Eram latas,

como as de leite em pó, com um furo em cada extremidade, que era transpassado

por um arame, que servia como um eixo, era preenchida com areia para dar peso e

assim poder ser puxado como um carrinho de criança, só que era uma lata (o carrinho

estava na imaginação). Assim íamos brincando, puxando nossos “carrinhos” pelas

calçadas da rua e eu tirava onda, os meus carros eram enormes, um verdadeiro comboio,

com seis, até dez ou doze latas, interligadas uma na outra. Show! Claro que os vizinhos não gostavam

nem um pouco, porque quase sempre a lata abria, seja por rodar forte, por bater

em algo ou por fadiga de material mesmo, e a terra entornava em frente às casas

dos mesmos. Claro, não limpávamos nada, ficava entornado mesmo. Também havia a

“tábua de sebo,” que era um pedaço tábua com cerca de 60 cm, encerada com o puro

sebo do açougue do seu Antônio (não tinha acesso à graxa ou cera). O coitado

sofria, todo dia aparecia um monte de moleques pedindo um pedaço de sebo e ele quase

sempre dava, cortando num tronco de madeira com sua grande faca (a carne era cortada

em pedaços de troncos de árvores gigantes, não havia resinas como hoje). Ele era

legal, sempre tinha meu sebo pra passar na minha tábua. Devem estar se

perguntando, mas para que servia essa tábua de sebo? Pra descer o morro, ora!

Havia uma ladeira, próxima à nossa casa, que era concretada. Íamos até o topo,

sentávamos na tábua e descíamos a ladeira a toda. A minha tábua era uma das mais

velozes e quando eu vinha morro abaixo tinham de sair da frente, se não passava

por cima (não havia freio, o freio era um lixão que havia na esquina:

estabancava-nos nele). Um dia eu me preparei, dei meu grito de guerra, “sai da

frente! Lá vou eu!” e desci. A princípio foi uma descida tranquila, mas minha

tábua começou a girar lentamente para a esquerda (não havia direção) e comecei

a descer de lado. Continuou girando e fiquei agora de costas a toda velocidade,

mas, como desgraça pouca é bobagem, ela foi indo em direção à sarjeta, que

desciam os esgotos das casas e eu não conseguia desviar (estava de costas,

lembra?). Assim vinha eu, a toda, como passageiro, pelo canto da sarjeta quando

uma pedra segurou a tábua, ela ficou presa e eu fui arremessado pra frente, caindo

com as costas na sarjeta de esgoto, que foi ralando e sendo comida pelo

concreto áspero, coberta pelo esgoto fétido. Foi uma mistura de sangue e lama

e, pra ficar legal, tive de aturar as gargalhadas dos “amigos”, rindo, e muito,

da minha desgraça (crianças são cruéis). Para fechar com chave de ouro: corri

para casa, com as costas ardendo, doendo muito e chorando e minha mãe cuidadosa

e carinhosamente passou vinagre com sal para desinfetar os ferimentos das minhas

pobre costas. Já passaram vinagre com sal na carne viva? Arde.

21 outubro 2011

Short Story VIII - O Tubo

Como já disse, agradeço a Deus por ter ainda todos os meus

dedos, mãos e a minha visão (principalmente depois da pólvora preta), porque

vou dizer uma coisa...! Já aprontei cada uma! Quando moleques nós tínhamos umas

atividades que hoje eu acho hardcore, mas era nossa diversão. Uma delas era

derreter chumbo. Hoje sei que os vapores do chumbo não fazem nada bem, causando

problemas psíquicos e câncer, mas quando crianças não sabíamos de nada disso e

vivíamos brincado de derreter chumbo para fazer bonecos, escultura diversas,

peso para pesca ou simplesmente vê-lo ficar líquido. O chumbo nós tirávamos de

uma casa velha abandonada da rua. Olha, não sei se já foram queimados com

chumbo derretido, então vou informar, arde. Essa atividade era realizada, como

tudo, de forma muito precária, com uma fogueira com restos de madeira de caixa

de feira e uma latinha de sardinha, que usávamos para colocar o chumbo a ser

derretido. Outra diversão era explodir latas de aerossol. Sempre que achávamos

uma num lixo era uma festa, sabíamos que ia ter festa. Latas de aerossol eram

raras, porque eram caras, pois pra matar mosquitos nós usávamos a “bomba de

flit”. Já ouviram falar? Era uma bomba, tipo de bicicleta, com um recipiente na

frente para colocar o inseticida líquido. Aí era só bombear o ar e o “flit”

saia do outro lado, em forma de vapor, para matar os mosquitos, muriçocas,

baratas e insetos diversos.Também

gostávamos de andar pelos muros das casas, se equilibrando (os melhores eram as

mais altos). Nosso vizinho colocou azulejo para impedir que nós andássemos no

muro dele, mas nada podia impedir os educados filhos de Alberto. Mas voltando

aos aerossóis. Como dizia era diversão porque íamos explodi-las. O processo era

o seguinte, fazíamos uma fogueira, um fogo bem abundante e quando estava bem

forte, jogávamos a lata de aerossol no fogo. Então era esperar um pouco e bum!

Era uma grande explosão. O que era de janelas abrindo, com os vizinhos

procurando entender o que estava ocorrendo! Só vendo. Uma vez o fundo de uma

dessas latas voou grudou na batata da perna de um amigo. Foi hilário! A lata

grudou na perna dele, pois derreteu a pele e fiou aquela argola preta na perna.

Foi muito engraçado (não foi comigo, tinha de rir). Depois disse passamos a

manter uma distância segura. Mas a big one foi quando explodimos um tubo de

imagem de TV. Já explodiram um? Pois eu dou aconselho, tomem cuidado. Foi a

maior explosão que já vi na minha vida e olha que eu já vi muitas hein! (um dia

eu conto algumas). Primeiro tivemos que conseguir um tubo com o vácuo,

normalmente as oficinas tiram esse vácuo antes de descarta-los, mas esse estava

intacto. Nossos olhos brilharam quando o vimos. Levamos, com dificuldade, pois

era pesado, para os fundos da minha casa e começamos o processo. Primeiro

começamos a jogar umas pedrinhas, como não quebrava (na verdade essa era nossa

intenção, quebrar para vender o vidro), aumentamos o tamanho das pedras, e

nada! O vidro era muito grosso e duro, quando meu amigo radicalizou, pegou um

paralelepípedo e arremessou contra o tubo. Aí sim explodiu, bum! Sentimos até o

chão tremer. Foi demais, ficamos apavorados e saímos correndo. Repetindo,

graças a Deus eu ainda enxergo, o vidro grosso do tubo ficou como vidro moído, picadinho.

18 outubro 2011

Short Story VII - O Quadriciclo

Não quero chorar miséria, apenas contar histórias, por isso tenho de falar, éramos duros. Não tínhamos brinquedos e precisava nos virar e usar nossa imaginação e habilidades. Assim estávamos sempre inventando e construindo nossos brinquedos, como patinetes feitos de rodas de bilhas ou “carrinho de rolimã” (era assim que chamávamos, feitos com rolamentos usados). Haviam duas versões desses patinetes, um para andar sentado, que eram o terror dos dedões, pois passavam por cima dos coitados quando estávamos remando com as mãos no chão, dando impulso para ele andar, e uma versão para andar em pé, parecido com os modernos patinetes de alumínio de hoje, mas como as rodinhas eram de ferro e muito pequenas, quando uma pedra entrava embaixo da roda nós voávamos por cima de “guidom”. Tudo muito precário, feitos de madeira e pregos, construídos por nós mesmos, crianças, sem nenhuma supervisão de adultos, um caos! Mas um dia tudo mudou, nós achamos no lixo um quadriciclo. Ele já era velho e enferrujado, sem a proteção na empunhadura da alavanca e com pedaços de ferro meio soltos. Tinha quatro rodinhas (por isso o nome), um banco de metal amassado, sem encosto, na parte atrás e era dirigido pelos pés (as duas rodas da frente giravam num eixo permitindo virar para esquerda e direita). Esse brinquedo era o máximo para nós e tocávamos o zaraia com ele. Íamos sempre na velocidade máxima, com um sentado (gritando o tempo todo, “mais rápido, mais rápido!”) e outro atrás empurrando como se fosse o motor. O problema era a alavanca que foi construída para fazer o carro andar, como se fosse pedal de uma bicicleta, só que com as mãos pois, como tinha um “motor” atrás empurrando o carrinho, aquela alavanca ficava solta, indo pra trás e pra frente se movendo freneticamente sozinha, movida pela engrenagem do carrinho. Pois bem, uma vez eu ia de motor para meu irmão caçula, que ia sentando e “dirigindo” o possante com os pés, quando, ao passarmos por uma protuberância na calçada, subimos e capotamos. Voamos nós três, eu ele e o trambolho. Foi uma confusão danada e eu, com dificuldade, consegui me desvencilhar do carrinho e do meu irmão que estava em cima de mim, mas não conseguir tirar o brinquedo, a alavanca tinha encravado na virilha dele. Um pedaço de ferro velho e enferrujado estava enfiado dentro do meu irmão e eu não sabia o que fazer. Um conhecido viu aquela situação e ajudou, “extraiu” o ferro cuidadosamente e o levou para o pronto socorro municipal (já éramos conhecidos lá). Levou doze pontos, quase ganhou na Loteria Esportiva.

Short Story VI - A 1ª vez ninguém esquece.

Meu pai

era Pastor, mas também ex-policial. Consegue imaginar esses dois seres

alienígenas, pois nunca deixou de ser um ou outro, dentro de uma só pessoa?

Pois é, o pau cantava. Décadas de 50 e 60, outros costumes, podemos dizer outra

cultura, o evangelho chegando e o exemplo tinha de ser dado, assim juntava o

guardião da moralidade, honestidade e dos bons costumes, um líder religioso de

personalidade, digamos assim, um pouco forte a um “poliça”. Não prestava. Meus

irmãos mais velhos têm histórias de surras homéricas que levavam, normalmente

por motivos justos e fortes, como tomar banho no rio, ver televisão, beber

guaraná, usar sandálias de dedo, pegar uma abobrinha num terreno baldio etc,

assim eles não têm nenhum ressentimento (rs). Um desses teve a velha correia do

meu pai arrebentada no seu corpo e pelo lado da fivela! (não adiantou nada).

Ouvíamos muitas de suas histórias de quando era policial, como quando prendeu

uma quadrilha que estava encurralada numa casa. Era ele mais um amigo,

desarmados, há de ser ressaltado, e usando apenas seu gogó e o respeito que a

malandragem nutria por ele. A história é longa, mas resumindo eles ficavam

gritando um para o outro do lado de fora da casa, “Bala na agulha, Zé?”, “Sim,

bala na agulha”, “vamos invadir agora!”, descrevendo o terror psicológico que

faziam com os pobres coitados, os meliantes. No fim eles saíram tremendo e

chorando de dentro da casa, suplicando pelas suas vidas (desarmados! Não

esqueçam). Outra que ele contava era como prendeu mais de uma dúzia de malandros

e os levou em fila indiana pelas ruas de Niterói até a delegacia e ninguém

fugiu! Como sabemos os malandros respeitam quem os trata com carinho, amor e

consideração. Assim, como eram “bem tratados”, temiam e tremiam. Eu como quase

fui a raspa do tacho, da longa série de filhos, não peguei essa virulência, mas

recebi meu bocado. Tinha meus 11 ou 12 anos, vivia na igreja, lógico, e no

porão da mesma havia uma grande sala aonde funcionavam dois departamentos da

igreja, a secretaria e a tesouraria. Era um salão aberto, sem divisão entre

elas e eu, juntamente com uma molecada, tocava o zaraia no salão. O velho

tesoureiro pediu que eu parasse com a bagunça e como educado que era, não

parei. Ele replicou dizendo que não podia ter ninguém na tesouraria e para eu

me retirar. Aí eu, mui educadamente, me desloquei até aonde seria o meio da

sala, fui até uma extremidade da parede, levantei o pé direito e vim arrastando

meu pé no chão até a outra parede, traçando, acintosamente, uma linha

imaginária e dividindo a sala em duas (como o Tratado das Tordesilhas) e

repliquei: “lado direito, tesouraria. Lado esquerdo, secretaria. Estou na

secretaria”. Não prestou. O velho me dedurou e meu pai desceu bufando pelas

ventas para onde eu estava. Quando vi aquela figura enorme crescendo sobre mim

(ele era gordo nessa época), agarrando fortemente meu braço e já conhecendo a

fama, tremi, antevendo o que iria acontecer. Como sempre meu pai explicava o

que eu deveria e o que eu não deveria ter feito, aonde eu errei e como deveria proceder.

Depois do sermão sacou a sua inesquecível correia velha para, vocês sabem fazer

o que, baixar o sarrafo! Eu que não era dos mais inteligentes da série, mas nem

por isso o mais burro, comecei a chorar e a gritar, “Não! Chega! Tá doendo

muito! Ah, que dor e sofrimento!” e assim ia eu gritando como um condenado e a

correia cantando. Tinha irmão que era mané, dizia “não doeu”, apanhava até

doer. Eu não, pulava como uma pulga, agarrado pelos colarinhos, enquanto

as correiadas pegavam na minha calça de tergal nova (última moda) que minha mãe

tinha feito para mim, que cobria minhas finas pernas.

P.S. Isto é uma história dramatizada. Ressalto que meu pai foi um grande homem, sempre apoiando os filhos e ensinando nos caminhos corretos da vida. Foi muito querido, admirado e respeitado por todos, apenas era outra época, outros costumes. Com o tempo ele foi mudando (grande qualidade dele). Um pai muito bom que deixou muitas saudades (foto dele com minha mãe no meu casamento).

Short Story V - Cabeça

Tenho um irmão que, quando pequeno, tinha um

comportamento bem peculiar pra dormir. Ele tinha alguns poucos apelidos como Cabeça, Orelha, Topo Gigio, Comprido, Cabeção, Didio, Pau de Virar Tripa (não

sei por que tinha esses apelidos) e muitos outros mais, ou menos interessantes.

Moleque

inteligente, tipo Peter Parker, the Spider Man, “Brilliant, but lazy”. Era um grande cara, excelente em quase tudo que

fazíamos como crianças, como, jogar pião, soltar cafifas, jogar bolas de gude,

etc. Vivíamos soltos no pasto, nas casas dos amigos, andando de bicicleta

(emprestada, claro. Não tínhamos a nossa), brincando de garrafão (não vou

explicar o que é), bandeirinha (também não rs) e outras mais. Andávamos

abraçados pelas aprazíveis ruas da minha cidade (a dos terrenos baldios com

lixo). Hoje seriamos chamados de boiolas, mas era um outro tempo, em que

amarrávamos cachorro com linguiça e menos malícia que hoje. Uma vez conheci seu

lado protetor. Um moleque tentou pegar minha cafifa. Ah, amigo, não prestou!

Ele veio em minha defesa e os dois rolaram no chão na rua chamada “de trás”.

Ele agarrado, batia na cabeça do coitado com uma lata, enquanto espremia a cara

dele numa cerca de arame farpado. Sinistro! Nunca mais esqueci essa imagem. Mas

o legal mesmo era quando ele ia dormir. Todos têm uma técnica, uma forma de

relaxar para dormir, hoje eu ouço música, alguns veem televisão, meu pai ouvia

rádio alto (coitada da minha mãe), a CBN e outros pensam em coisas agradáveis,

como um bonito jardim, cavalos cavalgando, ou flores, finalmente tem o que

tomam remédio mesmo (como Michael Jackson). Ele não, ele era um “pouco”

diferente. Sua preparação para relaxar era balançar a cabeça. Colocava uma das

mãos contornando o pescoço, passando por uma das orelhas, flexionando o

cotovelo, e ia então usando o braço flexionado como uma alavanca para ajudar a

balançar a “pequena” cabeça para esquerda e para direita, num movimento

contínuo e rápido. Devem estar pensando, doido! Estão enganados. Ele não

balançava a cabeça simplesmente como um doido, tinha todo um repertório

musical, no caso a imitação da banda de música da igreja, que tinha o sugestivo

nome de “furiosa”, e ele “tocava” os mais variados hinos da Harpa com a boca,

como “Os guerreiros se preparam...”, “Deus prometeu com certeza...”, “Nós

abrimos, este culto...”, etc com o som original dos instrumentos, tipo o som do

trombone, o som do saxofone, o som do pistom etc.. Não me lembro do som da tuba

e do bumbo, que seria o ápice. Hilário! Só vendo pra crer. No princípio

tínhamos medo, depois nos acostumamos. Era um maluco beleza.

Short Story IV - Pólvora do despacho

Short Story III - A Carretilha

Tinha cerca de 17, 18 anos. Vivíamos o tempo da ditadura, com o presidente dos cavalos, João Figueiredo. Era o zelador duma igreja e tinha um objetivo, ser o melhor zelador que aquela igreja já teve. Assim encerava os banheiros, que era de ladrilhos vermelhos; lavava o branco chão de cimento das minúsculas salas e as encerava com cera incolor; passava óleo de Peroba nos 70 bancos de imbuia; lavava a igreja, juntamente com meu amigo PB, eu era o RR, empilhando os 70 bancos nas paredes em pilhas de quatro etc. No fim fracassei e fui considerado um dos piores zeladores que a igreja já teve, eram muitas as reclamações. Também eram 700 pessoas sujando e somente eu limpando! Fazer o quê. Fui derrotado. Mas não é sobre isso que quero falar. Como toda boa igreja, ela vivia em obras e, na parte dos fundos, havia uma comprida corda, presa a uma carretilha, que era usada para levar os materiais de construção para o 3º andar. Eu, quando passei pela corda, tive uma brilhante ideia, ir me levantando, eu mesmo, na corda e ter uma visão privilegiada do cenário tão “bucólico”. Assim prendi meu pé no gancho que estava numa ponta da corda e fui me puxando na outra extremidade. Foi apenas uma fração de segundos, assim que meu pé descolocou do chão, meu tronco levantou o resto do corpo e eu me estatelei com as costas no chão. Foi um momento duplamente doloroso, uma pela dor nas costas em si e outra pelo ar que se recusava a entrar nos meus pulmões. O ar não vinha e eu já desesperado procurava de alguma maneira me colocar de pé, mas a dor era muita, e tentava fazer algo que fizesse com que esse precioso bem entrasse no meu organismo. Foi terrível, vi a morte, quando uma baforada de ar fresco conseguiu entrar.

Short Story II - O assalto

Trabalhava numa pequena empresa e os setores eram separados em dois andares diferentes, num ficava a tesouraria e a diretoria e no outro o DP e contabilidade (minha querida área que tem me dado muitas “alegrias” ao longo da minha vida). Um belo dia estava realizando minhas tarefas desafiadoras, interessantes e agradáveis na contabilidade. O tempo não passava (não sei por que) e resolvi dar uma pequena voada indo ao outro andar tomar um cafezinho. Até hoje não entendi porque fui impelido a ir àquele andar naquela hora, pois foi a primeira vez que fiz isso. Assim me despedi da galera, informei aonde iria e desci as escadas. A porta foi aberta e fui recebido com um cano de PVC de 100 mm na minha cara, na verdade parecia bem maior, era uma enorme arma. A empresa estava sendo assaltada e eu fui lá para não ficar de fora da festa. Passei 40 minutos com três meliantes armados que torturaram, fizeram chantagem psicológica, bateram, deram coronhadas e chutes, bem como tapas na cara e pontapés. Depois fui amarrado e amordaçado, juntamente com meus colegas de empresa, enfiado num minúsculo banheiro e trancados lá dentro. Foi o momento que vi a morte mais de perto.

Short Story I - O terraço

Tinha cerca de 9, 10 anos. Morava num sobrado, com dois andares, e o último andar era uma laje, totalmente aberta, sem nenhuma mureta de proteção. Era um bonito dia de sol, sem vento, e eu soltava minha cafifa nessa laje, no 3º andar. Nunca fui um bom soltador de cafifas ou qualquer outra brincadeira de criança, como pião, bola de gudes, bandeirinha, queimado, amarelinha ou garrafão etc (claro que muitos nunca ouviram falar dessas brincadeiras). Meu irmão acima de mim, não. Sempre foi muito, muito bom. Ele à vezes me usava para tirar bolinhas de gudes de outros garotos incautos e depois dividíamos o butim. Voltando ao 3º andar, “tentava” soltar minha cafifa e distraidamente ia andando para trás procurando um ventinho que a levantasse e nada! Tentava prá lá, prá cá e nada! Assim foi passando o tempo e, de costas, ia andando, andando, andando quando tropecei num tijolo “deixado” perdido no chão da laje e caí. Foi um grande tombo. Me estatelei no chão quente da laje e minha cabeça pendeu para fora da laje, e olhei para baixo do precipício, quase caindo de uma altura de 7 metros. Foi a primeira vez que recordo que Deus salvou a minha vida.

Assinar:

Postagens (Atom)